こんにちは!いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

シニアライフを豊かにする情報をお届けしていますが、今日は少し視点を変えて、「ご家族のこと」について一緒に考えてみませんか?

年齢を重ねると、ご自身の体の変化だけでなく、大切なご家族、例えばご両親やパートナーの様子が少しずつ変わってくることもありますよね。「最近、同じことを何度も聞かれるようになったな」「以前好きだったことに興味を示さなくなったかも」「ちょっとしたことで怒りっぽくなった気がする…」など、「あれ?」と感じる瞬間が増えてきた、という方もいらっしゃるかもしれません。

もしかしたら、「認知症かも?」という不安が心をよぎることもあるでしょう。そんな時、一人で悩みを抱え込んでしまうのはとても辛いことです。でも、安心してください。あなたと同じように感じている方はたくさんいますし、早めに情報を知っておくことで、できることはたくさんあります。

この記事では、ご家族の介護に関する不安を少しでも軽くするためのお役立ち情報や、いざという時に頼れる相談窓口について、分かりやすくご紹介していきます。

1. まずは知っておきたい「介護の第一歩」:どこに相談できる?

「家族の様子が気になるけど、誰に相談したらいいの?」これは、多くの方が最初にぶつかる壁かもしれませんね。でも、心配はいりません。身近なところに相談できる場所があります。

- 地域包括支援センター:

- まず頼りになるのが、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」です。ここは、高齢者の暮らしを支えるための総合相談窓口。介護保険のことだけでなく、健康、福祉、医療に関する様々な相談に、保健師さんや社会福祉士さんなどの専門家が無料で乗ってくれます。「最近、親の物忘れが気になるんだけど…」「介護サービスってどうやって使うの?」といった素朴な疑問から、具体的な困りごとまで、幅広く相談できます。お住まいの市区町村のホームページや役所の窓口で場所を確認できますよ。

- かかりつけ医:

- 日頃から健康状態をよく知ってくれている「かかりつけのお医者さん」に相談してみるのも大切です。体の病気が原因で物忘れのような症状が出ている可能性もありますし、必要であれば専門の医療機関を紹介してもらうこともできます。ご本人が受診をためらう場合は、まずご家族だけで相談に行ってみるのも良いでしょう。

まずは、こうした身近な相談先があることを知っておくだけでも、心の負担が少し軽くなるはずです。

2. 介護保険サービスってどんなもの?:知っておくと安心な基本情報

「介護保険」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどんなサービスがあるのか、どうやって使うのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、基本的な情報だけ簡単にご紹介しますね。

- どんなサービスがあるの?

- 自宅で受けられる「訪問介護」(ヘルパーさんによる身体介護や生活援助)や「訪問看護」

- 施設に通って利用する「デイサービス」(通所介護)や「デイケア」(通所リハビリテーション)

- 短期間、施設に宿泊できる「ショートステイ」(短期入所生活介護)

- 車椅子や介護ベッドなどをレンタルできる「福祉用具貸与」

- 自宅の手すり設置などの改修費用が出る「住宅改修費の支給」

- 特別養護老人ホーム(特養)などの「施設サービス」 など、様々な種類があります。

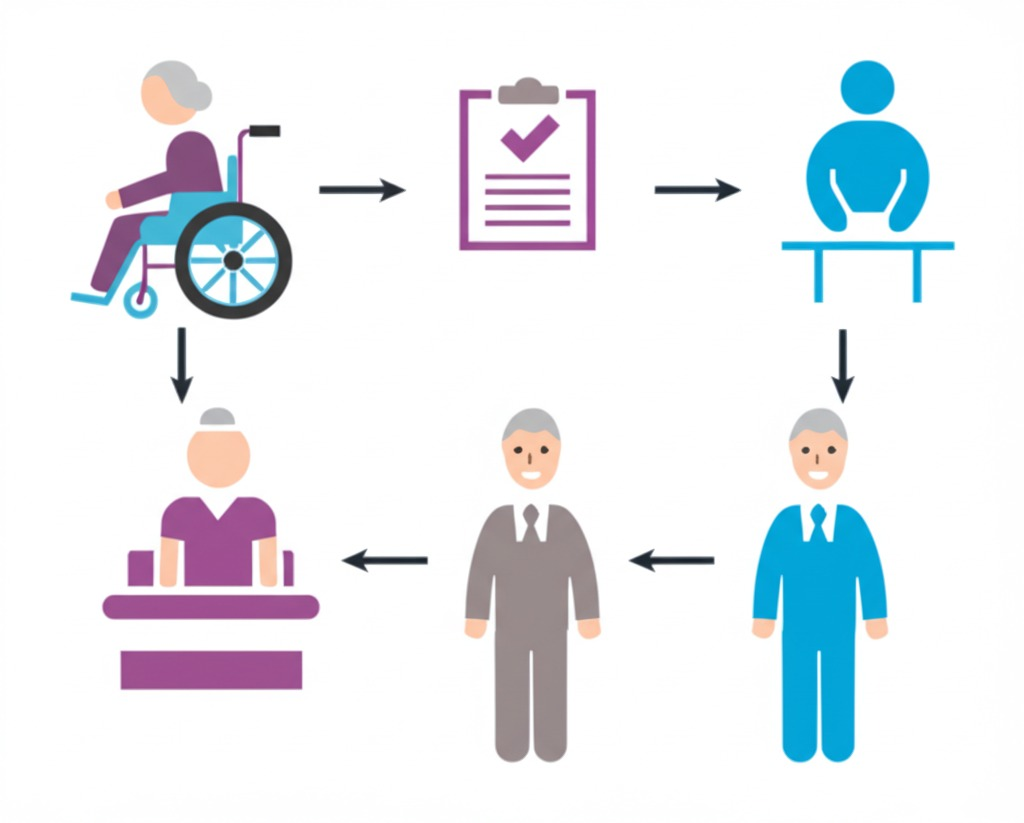

- どうやって使うの?

- まずはお住まいの市区町村の窓口に「要介護認定」の申請をします。

- 認定調査や主治医の意見書をもとに、介護が必要な度合い(要支援1・2、要介護1~5)が決まります。

- ケアマネージャーさんと相談して、本人や家族の状況に合ったケアプラン(サービス計画)を作成し、サービス利用を開始します。

- 費用は?

- 利用したサービスの費用の1割~3割(所得に応じて決まります)が自己負担となります。負担割合証が交付されます。

これはあくまで基本的な情報です。詳しくは地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認してくださいね。知っておくだけでも、いざという時の安心感が違いますよ。

3. 「お役立ち情報」だけでは足りない? 介護者が本当に抱える悩み

さて、ここまで制度や相談窓口についてお話ししてきましたが、実際の介護は、こうした「お役立ち情報」だけでは解決できない、もっと深い悩みを伴うことが多いものです。

介護をされている方からは、こんな声もよく聞かれます。

- 「毎日、認知症の症状にどう対応したらいいか分からず、精神的に疲れてしまう…」

- 「自分の時間が全くなくなり、趣味や友人との付き合いも諦めてしまった」

- 「誰にも弱音を吐けず、孤独を感じる」

- 「仕事や自分の健康管理との両立が難しい」

- 「いつまでこの状況が続くのか、将来への不安が大きい」

介護保険サービスを利用しても、こうした精神的な負担や孤独感、将来への漠然とした不安は、なかなか解消されにくいものです。介護は、まさに「情報」だけでなく、「心」のサポートも必要不可欠なのです。

4. 【重要】頑張りすぎないで!介護する「あなた自身」を守るヒント

ご家族のために一生懸命になるのは、とても尊いことです。でも、忘れないでください。介護をする「あなた自身」が元気でいることが、何よりも大切です。介護者が心身ともに疲れ果てて倒れてしまっては、元も子もありません。これを「共倒れ」と言いますが、決して他人事ではありません。

- 意識して休息をとる: 「少しだけなら大丈夫」と思わず、意識的に休息の時間を確保しましょう。デイサービスやショートステイを利用して、介護から離れる時間を作ることも大切です。

- 完璧を目指さない: 「ちゃんとやらなきゃ」という気持ちが強すぎると、自分を追い詰めてしまいます。「まあ、いっか」「今日はこれくらいで」と、少し肩の力を抜くことも必要です。

- 自分のための時間を持つ: 短い時間でも構いません。好きな音楽を聴く、散歩をする、友人と電話するなど、あなたが「ホッ」とできる時間を作りましょう。

- 頼ることをためらわない: 公的なサービスはもちろん、親戚や友人、ご近所など、頼れる人には「助けて」と声を上げてみましょう。一人で抱え込まないことが大切です。

時には、外部のサービスや人の手を借りることに罪悪感を覚える方もいるかもしれませんが、それは決して悪いことではありません。あなた自身の心と体を守るための、賢明な選択なのです。

5. もっと専門的なサポートや情報が必要な時は?

地域包括支援センターやケアマネージャーさんに相談しても、

- 「認知症の症状への具体的な対応方法をもっと詳しく知りたい」

- 「うちの場合、持病もあって複雑なんだけど、どうしたらいい?」

- 「介護者の自分の気持ちが、どうしても前向きになれない…」

といった、より専門的で、個別性の高い悩みが出てくることもありますよね。

そんな時、一般的な情報だけでなく、医学的な知識や豊富な経験を持つ専門家からのアドバイスが役立つことがあります。

最近では、お医者様の中でも専門的な立場から、ご自身の経験や知識をもとに、介護をするご家族や支援者に向けて積極的に情報発信をされている方もいらっしゃいます。

例えば、私が信頼している情報発信元の一つに、認知症と あなたと | 診療現場の医師が応える認知症・介護のお悩み相談室 というサイトがあります。以下はそちらのサイトのキャッチコピーです。

このサイトでは、

- 認知症の様々な症状や進行について、医師の視点から分かりやすく解説されている

- 介護する方の心の負担を軽くするための考え方や、ストレスとの向き合い方

などが、介護者の気持ちに寄り添いながら発信されています。

公的な情報だけではカバーしきれない、より専門的で実践的な知識や、心の支えになるような情報が必要だと感じている方は、こうした専門家の発信する情報を参考にしてみるのも一つの良い方法だと思います。ご自身の状況に合わせて、情報を取捨選択していくことが大切ですね。

認知症と あなたと | 診療現場の医師が応える認知症・介護のお悩み相談室

7. まとめ:一人で抱え込まず、頼れる情報やつながりを見つけよう

今回は、ご家族の介護、特に認知症の可能性を感じた時に役立つ情報や相談窓口についてお話ししました。

介護は、一人や一家族だけで乗り越えるには、あまりにも大変な道のりになることがあります。大切なのは、決して一人で抱え込まず、利用できる制度やサービス、そして信頼できる情報や人のつながりを積極的に活用していくことです。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。そして、あなたと大切なご家族が、少しでも穏やかな日々を過ごせることを心から願っています。

コメント